IELTSのアカデミックモジュールにおけるリーディングセクションでは、長文が3つ出題されます。

制限時間は60分で設問数が40問と、短い時間の中で正答率を高めていく必要があります。

この記事では、アカデミックリーディングでスコアを獲得するコツとポイントを紹介していきます。

IELTSアカデミックリーディング解答のコツ

IELTSアカデミックモジュールのリーディングは、次のように構成されています。

| パッセージ | 設問数 | 時間配分 | |

|---|---|---|---|

| パッセージ1 | 約2ページに渡る学術的な長文 | 12~13問 | 20分 |

| パッセージ2 | 約2ページに渡る学術的な長文 | 12~13問 | 20分 |

| パッセージ3 | 約2ページに渡る学術的な長文 | 12~13問 | 20分 |

アカデミックでは特に、短い時間内でスコアを稼ぐ必要があるため、次のポイントに意識して取り組みましょう。

- 本文を先に読む

- タイトル、サブタイトルは必ず読む

- 時間配分のコツを知る

- 本文を読む際のコツを知る

- 問題文をしっかりと把握する

- 素早く本文に戻る

- 設問別の解き方を身につける

本文を先に読む

IELTSアカデミックのリーディングは、ジェネラルリーディングと異なり、設問番号と本文の流れが一致しません。

アカデミックリーディングでは、まず本文を読み、どの段落に何の情報が記載されているかを把握しましょう。

本文を読んでから設問に移り、素早く関連する段落に戻ることで、時間の短縮につながります。

アカデミックでは設問数が多いため、問題文を先に読んでも覚えきれない可能性が高いです。

本文と設問を何度も読むと時間のロスにつながるため、先に本文の内容を大まかに把握することが大切です。

段落のタイトルマッチング問題では、先に設問があり、その後に本文が掲載されています。

この形式でも、段落を読んでから選択肢を選びますが、下から上に戻って読む必要があります。

固有名詞が出てくる場合は、その情報に関係する設問が出題されることが多いです。

本文を読み進める中で人の名前などの固有名詞が出てきたら、印をつけておきましょう。

タイトル、サブタイトルは必ず読む

いきなりパラグラフを読み進めるのではなく、まずはタイトルとサブタイトルを読みましょう。

タイトルとサブタイトルは、本文で言いたいことを凝縮しているので、大まかな内容を把握することができます。

文章のテーマがわかることで、本文で記述されている内容の理解度も格段に上がります。

時間配分のコツを知る

IELTSアカデミックリーディングでは、1パッセージあたり20分が、解答時間の目安です。

しかし、パッセージごとに難易度が異なるため、目安通りに解き進めると時間が足りなくなるケースが多いです。

難易度は、パッセージ1が比較的易しく、パッセージ2かパッセージ3のどちらかが、高く設定されています。

解答のコツ

IELTSアカデミックでは、スコア6.0や、6.5以上を獲得するために必要な正答数は次のように設定されています。

- スコア6.0:23問

- スコア6.5以上:27問以上

リーディング試験では、正答率を高めることが大切なので、目指すスコアによって時間配分を調整しましょう。

確実にスコアを獲得しやすいパッセージ1でに時間を費やし、正答数を上げましょう。

パッセージ2とパッセージ3は、どちらかにターゲットを決めて時間をかける戦略が有効です。

まずは、最も易しいパッセージ1を15分で終わらせ、パッセージ2とパッセージ3を20分で解きましょう。

本文を読む際のコツを知る

本文を読む際は、1つの単語にとらわれず、英語を文単位のかたまりで理解しましょう。

知らない単語で一度とまってしまわないように知らない単語は内容から想像し、または、抜かして読んでいきます。

音読はしない

英文を読む際、音読ではなく、黙読を行うように気を付けましょう。

音読では、声のスピードに合わせて読むことになり、読む速度が遅くなってしまいます。

目で読む練習をすることで、読むスピードを強制的に速くすることができます。

前から訳す

英文を読む際は、普段から文の意味を、前から訳す練習をしましょう。

関係代名詞などがあると、後ろから訳して前に戻る、という訳し方をしてしまいがちなので注意しましょう。

後ろから前に戻る訳し方は、タイムロスになってしまうので気を付けましょう。

段落ごとの要点を抽出する

段落は作者の意図を気にしながら読み、その段落で作者が何を言いたかったのかをメモしておきましょう。

本文を先に読む時は、最初から精読を行わず、大まかに内容を理解することが大切です。

IELTSのリーディングは試験時間が短いため、最初から精読をすると時間が足りなくなってしまいます。

例題

以下の例文を用いて、英文を素早く読む練習をしましょう。固有名詞には忘れずに印をつけましょう。

From 1887 onwards, glass making developed from traditional mouth-blowing to a semiautomatic process, after factory- owner HM Ashley introduced a machine capable of producing 200 bottles per hour in Castleford, Yorkshire, England – more than three times quicker than any previous production method. Then in 1907, the first fully automated machine was developed in the USA by Michael Owens – founder of the Owens Bottle Machine Company (later the major manufacturers Owens- Illinois) – and installed in its factory. Owens’ invention could produce an impressive 2,500 bottles per hour Other developments followed rapidly, but it | was not until the First World War when Britain became cut off from essential glass suppliers, that glass became part of the scientific sector. Previous to this, glass had been seen as a craft rather than a precise science.

1887年以降、ガラス製造は伝統的な、口で吹く方式から半自動的な工程へと発展した。これは、HMアシュレーという工場主が、英国、ヨークシャーのキャッスルフォードで1時間に200本のビンを製造できる機械を導入してからのことである。これは以前のどの製造法よりも3倍以上速い速度であった。次いで1907年、アメリカ合衆国のマイケル・オーエンスによって、完全自動式機械が開発された。彼はオーエンス・ボトル・マシーン・カンパニーの創設者である(のちに主要製造業オーエンス‐イリノイ)。彼はこの機械を自分の工場に設置し、この発明で、1時間になんと2,500本のビンを作ることが可能であった。その他の開発も矢継ぎ早に続いたが、第一世界大戦の時、英国は必需ガラス供給業者から関係を断たれ、この時に初めてガラスは科学分野の一部となった。この以前には、ガラスは精密な科学というよりは、工芸と見られていたのだった。

この文章では、ガラスの伝統的な製造方法から、近代的な方法に代わり、工芸から精密な化学という部門に移るという過程について記述されています。

問題文をしっかりと把握する

段落を読み終えた後は、設問の問題文をしっかりと読み、内容を正確に理解することが大切です。

問題文の意味を誤解してしまい、解答を間違えてしまうケースが良くありますので、気を付けましょう。

まずは、「設問で何が聞かれているのか」をしっかりと把握するところから始めることが大切です。

True / False / Not Given問題

True / False / Not Given問題は、設問の内容が、本文の内容と一致するかどうかを問われる問題です。

設問の正誤を問われる問題なので、特に内容の理解が重要でになります。

1. In 1887, HM Ashley had the fastest bottle-producing machine that existed at the time.

訳)1887年、HMアシュリーは当時存在していた最も早くビンを作る機械を持っていた。

2. Michael Owens was hired by a large US company to design a fully-automated bottle manufacturing machine for them.

訳)マイケル・オーエンスは、完全自動式のビン製造機を設計するためにアメリカの大手企業に雇われた。

3. Nowadays, most glass is produced by large international manufacturers.

日本語訳:今日、大部分のガラスは大規模な国際的製造業者により製造されている。

素早く本文に戻る

設問を読み内容を理解した後は、本文の中で関連する内容が記述されている場所に素早く戻る必要があります。

精読はこのタイミングで行い、段落の内容をしっかりと理解し、解答に進みましょう。

設問からキーワードを見つける

素早く本文に戻るために、設問の中からキーワードを見つけることが大切です。

キーワードを元に、本文中の該当する段落にすぐに戻ることができれば、時間の短縮につながります。

1. In 1887, HM Ashley had the fastest bottle-producing machine that existed at the time.

この設問では、アシュリーさんについて書いてある段落に戻り、段落の内容を精読していきましょう。

2. Michael Owens was hired by a large US company to design a fully-automated bottle manufacturing machine for them.

この設問では、マイケル・オーエンスさんがキーワードになります。

3. Nowadays, most glass is produced by large international manufacturers.

この設問は、近年の製造方法がキーワードになっているので、関連する内容を述べている段落に戻ります。

設問別の解き方を身につける

IELTSアカデミックのリーディングでは、True / False / Not Given問題以外にも、出題されやすい形式があります。

- 空欄の穴埋め問題

- 図表の穴埋め問題

- 四択問題

- タイトルマッチング問題

ここでは、設問形式別に詳しく解き方を解説していきます。

空欄の穴埋め問題

空欄の穴埋め問題は、文字通り設問にある空欄に当てはまる語句を解答する形式の問題です。

この問題では、解答する際に次のポイントに意識しながら取り組みましょう。

- 前後の文章を手掛かりにして内容を補う

- キーワードになる単語が書いてある場所をすぐに見つける

- 書き換えられている表現に気づく

特に、言い換え・書き換え表現は非常によく使われるので、普段からすぐ反応できるように注意深く読みましょう。

例題

1) From our earliest origins, man has been making use of glass. Historians have discovered that a type of natural glass – (1)obsidian – formed in places such as the mouth of a volcano as a result of the intense heat of an eruption melting sand – was first used as tips for (2)spears. Archaeologists have even found evidence of man-made glass which dates back to 4000 BC; this took the form of glazes used for coating stone (3) beads. It was not until 1500 BC, however, that the first hollow glass container was made by covering a sand core with a layer of molten glass.

2) Glass blowing became the most common way to make glass containers from the first century BC. The glass made during this time was highly coloured due to the(4) impurities of the raw material. In the first century AD, methods of creating colourless glass were developed, which was then tinted by the addition of colouring materials. The secret of glass making was taken across Europe by the (5)Romans during this century. However, they guarded the skills and technology required to make glass very closely, and it was not until their empire collapsed in 476 AD that glass-making knowledge became widespread throughout Europe and the Middle East. From the 10th century onwards, the Venetians gained a reputation for technical skill and artistic ability in the making of glass bottles, and many of the city’s craftsmen left Italy to set up glassworks throughout Europe.

The History of Glass

・ Early humans used a material called 1……………………. to make the sharp points of their 2 ……………………

・4000 BC: 3…………………. made of stone were covered in a coating of man-made glass.

・ First century BC: glass was colored because of the 4………………. in the material.

・Until 476 AD: Only the 5……………………. knew how to make glass.

・17th century: George Ravenscroft developed a process using 6 ………………. to avoid the occurrence of 7 in blown glass.

・Mid-19th century: British glass production developed after changes to laws concerning 8……………………

日本語訳

まずは段落の要約を行いましょう。それぞれ次のような内容が記述されています。

- 第1段落:古代に見つけられたグラスのようなものや、人間が作ったと思われるグラスについて

- 第2段落:ガラス製造がヨーロッパ全体に普及するようになった経緯

第1段落

人類の起源のごく初期から、ヒトはガラスを利用してきた。歴史家の発見によれば、噴火口のような場所で、噴火の高熱で砂が溶かされた結果、一種の天然ガラス(黒曜石)が形成され、最初は槍の穂先として使われたという。考古学者は、紀元前4000年にさかのぼる人造ガラスの証拠を見出してさえいる。これは石のビーズを被覆する光滑剤の形を取っていた。しかし、紀元前1500年になって初めて、砂の芯を溶けたガラスの層で被うことにより、最初の中空のガラス容器が作られた。

第2段落

紀元前1世紀から、ガラス吹きはガラス容器を作る最も普通の方法となった。この時期に作られたガラスは、原材料の不純物のため濃い色を帯びている。紀元1世紀には、無色のガラスを作る方法が開発され、次いで、着色剤の添加により、色づけられるようになった。ガラス製造の秘密は、この世紀にローマ人によりヨーロッパ全体にもたらされた。しかし、彼らはガラス製造に必要な技と技術はしっかりと守り、彼らの帝国が西暦476年に崩壊して初めて、ガラス製造の知識がヨーロッパと中東に広まった。10世紀以後、ベネチア人がガラス瓶製造上の技法と芸術的能力で名声を博し、この都市の多くの職人がイタリアを離れ、ヨーロッパ中にガラス工場を設立した。

書き換え表現

この例題で書き換え表現をまとめました。知らない表現は確認し、使えるようにしておきましょう。

| 設問 | 本文 |

|---|---|

| material | type of natural glass |

| tips for spears | sharp point of their spears |

| beads made of stone | stone beads |

| glass was coloured | highly coloured |

| only the Romans know how to make glass | they (Romans) guarded the skills and technology required to make glass |

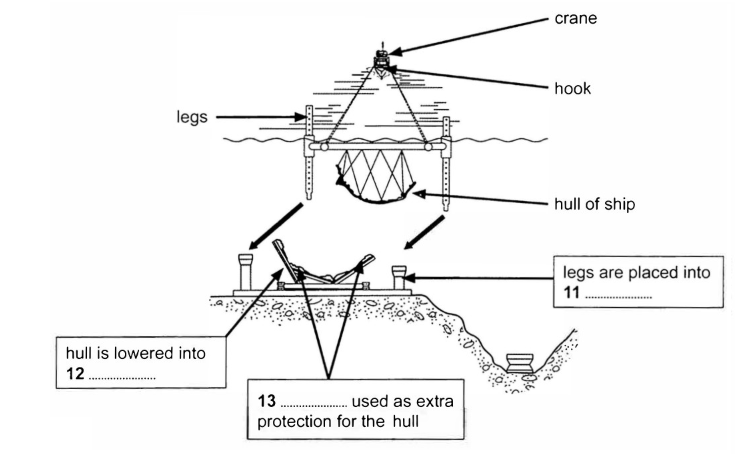

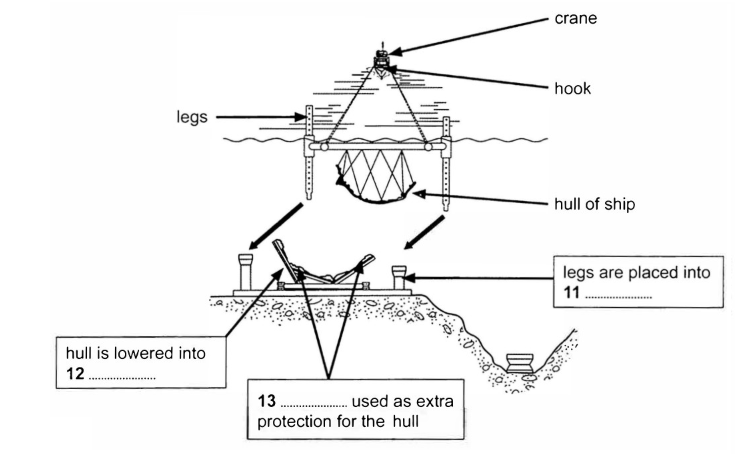

図表の穴埋め問題

図表の穴埋め問題は、図表の説明部分が空欄になっており、本文を読んで埋めていく形式です。

この形式の問題をお解くコツは次の通りです。

- 仕組み、やり方などが書かれている場所を本文から探す

- 関連する箇所を精読する

- 書き換え表現に気づく

ほとんどの場合、1語から2語の穴埋めでは、解答は名詞になります。

また、解答に関連する箇所は1つの段落にあることが多いですが、2段落にまたがることもあるので注意しましょう。

例題

Raising the hull of the Mary Rose: Stages one and two

※no more than two words

An important factor in trying to salvage the Mary Rose was that the remaining hull was an open shell. This led to an important decision being taken: namely to carry out the lifting operation in three very distinct stages. The hull was attached to a (9)lifting frame via a network of bolts and lifting wires. The problem of the hull being sucked back downwards into the mud was overcome by using 12 (10)hydraulic jacks. These raised it a few centimetres over a period of several days, as the lifting frame rose slowly up its four legs. It was only when the hull was hanging freely from the lifting frame, clear of the seabed and the suction effect of the surrounding mud, that the salvage operation progressed to the second stage. In this stage, the lifting frame was fixed to a hook attached to a crane, and the hull was lifted completely clear of the seabed and transferred underwater into the lifting cradle. This required precise positioning to locate the legs into the (11)stabbing guides’ of the lifting cradle. (12)The lifting cradle was designed to fit the hull using archaeological survey drawings, and was fitted with (13)air bags to provide additional cushioning for the hull’s delicate timber framework. The third and final stage was to lift the entire structure into the air, by which time the hull was also supported from below. Finally, on 11 October 1982, millions of people around the world held their breath as the timber skeleton of the Mary Rose was lifted clear of the water, ready to be returned home to Portsmouth.

日本語訳

この段落では、リフティングオペレーションがどのように行われたかについて記述されています。

日本語訳

メアリー・ローズを引き上げようとする際、重要な要素は、残存船体が開いた貝殻のような形になっていることだった。このため、重大な決定が下された。すなわち、引き上げ過程を全く異なる3つの段階にわけて行うのである。まず船体は網目状をなすボルトと挙上用ワイヤーで挙上支持体に取り付けられた。船体が泥の中に吸い込まれ、もとに戻ってしまうという問題は、12基の油圧式ジャッキを用いることで乗り越えた。これらのジャッキにより、挙上支持体がその4つの支脚にそって上っていくにつれ、船体は数日間で何センチか押し上げられるのである。船体が完全に挙上支持体からぶら下がった状態になり、海底から離れ、船体周囲の泥の吸引効果を受けなくなって始めて、引き上げ作業は第2段階に入った。この段階で挙上支持体はクレーンに取り付けられたフックに固定され、船体は完全に海底から離れ、海中で挙上架台に移された。この作業の際には、支脚を挙上架台の「刺入口」に挿入するため、位置を正確に定めることが必要だった。挙上架台は考古学的測量図を使って船体とうまく適合した形に設計されており、また浮袋が備えられ、船体のもろい木製の枠組みへの衝撃がさらに緩衝できるようになっていた。第3の、そして最後の段階は船の構造全体を空中に吊り上げることだった。この段階以前に、船体には下方からも支えが入っていた。ついに1982年10月11日、世界の何百万もの人々が固唾をのむ中、メアリー・ローズの木製骨格が水中から引き上げられ、ポーツマスに帰港する用意が整ったのだった。

書き換え表現

この例題で書き換え表現をまとめました。知らない表現は確認し、使えるようにしておきましょう。

| 設問 | 本文 |

|---|---|

| lifting frame attached hull | The hull was attached to a lifting frame |

| hull being sucked into mud | the hull being sucked back downwards into the mud |

| overcome by 12 hydraulic jacks | hydraulic jacks to prevent |

| legs are placed into | legs into the stabbing guides |

| hull is lowered into lifting cradle | The lifting cradle was designed to fit the hull |

| air bags used as extra protection | air bags to provide additional cushioning |

四択問題

選択問題は、設問内容に対して、適切な内容を述べている解答を選択肢から選ぶ形式の問題です。

この問題では、次のポイントに意識して解答を進めていきましょう。

- 問題文で聞かれている内容を理解する

- 選択肢の違いをしっかりと把握する

- 関連する箇所がどの段落に書いてあるかを素早く探す

- 消去法を使い、確実に正解であるものを選ぶ。

設問によっては、段落を指定してくれる問題もあります。

段落が指定されている場合は、その段落に戻り本文を精読していきましょう。

段落は明治されないことが多いので、本文と選択肢からどの段落に戻ればよいか、大体の目星をつけましょう。

例題

Could the same approach also shed light on abstract twentieth-century pieces, from Mondrian’s geometrical blocks of colour, to Pollock’s seemingly haphazard arrangements of splashed paint on canvas? Sceptics believe that people claim to like such works simply because they are famous. We certainly do have an inclination to follow the crowd. When asked to make simple perceptual decisions such as matching a shape to its rotated image, for example, people often choose a definitively wrong answer if they see others doing the same. It is easy to imagine that this mentality would have even more impact on a fuzzy concept like art appreciation, where there is no right or wrong answer.

Angelina Hawley-Dolan, of Boston College, Massachusetts, responded to this debate by asking volunteers to view pairs of paintings – either the creations of famous abstract artists or the doodles of infants, chimps and elephants. They then had to judge which they preferred. A third of the paintings were given no captions, while many were labelled incorrectly -volunteers might think they were viewing a chimp’s messy brushstrokes when they were actually seeing an acclaimed masterpiece. In each set of trials, volunteers generally preferred the work of renowned artists, even when they believed it was by an animal or a child. It seems that the viewer can sense the artist’s vision in paintings, even if they can’t explain why.

1. In the second paragraph, the writer refers to a shape-matching test in order to illustrate

A the subjective nature of art appreciation.

B the reliance of modern art on abstract forms.

C our tendency to be influenced by the opinions of others.

D a common problem encountered when processing visual data.

2. Angelina Hawley-Dolan’s findings indicate that people

A mostly favour works of art which they know well.

B hold fixed ideas about what makes a good work of art.

C are often misled by their initial expectations of a work of art.

D have the ability to perceive the intention behind works of art.

日本語訳

まずは段落の要約を行いましょう。それぞれ次のような内容が記述されています。

- 第2段落:人が絵画が好きな理由はその絵が有名だからか、特に抽象的な概念においては人は他人の意見に同調しがちである。

- 第3段落:アンジェリーナ・ホーリー・ドランが行った研究でも有名な芸術家の作品が好まれた。そして鑑賞者はその作家が多く描いたものを感じることができるようだ。

第2段落

モンドリアンが描く、色の区画が幾何学模様をなす絵から、カンバスに飛び散った絵の具が見た目には乱雑に並んでいるポロックの絵まで、20世紀の抽象画にも、同じやり方が光明を投げかけるだろうか?この考えに懐疑的な人々は、人がそうした作品を好むと称するのは単にそれらが有名であるからにすぎないと考えている。確かに人間には付和雷同する傾向がある。例えば、ある形とそれを回転した像をマッチさせるといった単純な知覚判断をするように言われた場合、もし他の人々が間違った答えを選ぶのを見ると、人はしばしば同じように明らかに間違った答えを選んでしまう。芸術鑑賞といった、はっきりした正解、不正解の存在しないあいまいな概念に対しては、この心的傾向の及ぼす影響はより大きいだろうということは想像に難くない。

第3段落

マサチューセッツにあるボストン・カレッジのアンジェリーナ・ホーリー・ドランはこの議論に次のように取り組んだ。ボランティアの被験者たちに何対かの絵画を見てもらったのだが、その中には有名な抽象画家の作品もあれば、幼児、チンパンジー、象が塗りたくった絵もあった。次いで被験者にペアになった絵のどちらを好むか決めさせた。使われた絵画のうち三分の一には説明文がなく、あっても多くは誤った説明が付けられていた。実際は名高い傑作を見ていても、チンパンジーのめちゃめちゃな殴り書きを鑑賞しているとボランティアが考えることもあり得たわけである。何回か行われた実験のいずれにおいても、一般に被験者たちは名の通った芸術家の作品の方を好んだ。たとえ被験者がその作品は動物や子供が描いたものだと考えた場合にもそれは変わらなかった。理由は説明できなくとも、鑑賞者は絵画の中にその作者が思い描いたものを感じとることができるのではないかと考えられる。

解答

1. In the second paragraph, the writer refers to a shape-matching test in order to illustrate

1. 第2段落で、形をマッチさせるテストのことを述べているが、これは次のことを説明するためである

A 芸術鑑賞の持つ主観的な性質

B 現代芸術が抽象的な形に頼っていること

C 人は他人の意見に影響される傾向があること

D 視覚的データを処理するとき遭遇する共通の問題

2. Angelina Hawley-Dolan’s findings indicate that people

2. アンジェリーナ・ホーリー-ドランの得た知見が示唆するのは、人々が

A 多くは、自分たちがよく知っている芸術作品を好む

B 何がよい芸術作品を生み出すか、決まった考えを持っている

C 芸術作品に対して初めから持っている期待によってしばしば惑わされる

D 芸術作品の背後にある意図を知覚する能力がある

タイトルマッチング問題

タイトルマッチング問題は、本文の段落を読み、段落の内容に一致する設問を一致させる問題です。

この形式では、本文の段落を1つ読んでから、設問を読んで解答する、という流れを上から繰り返していきます。

段落を読む際は、作者の意図を気にしながら、少し時間をかけて読んでいきましょう。

トピックセンテンス(段落の最初の文)がとても大事ですが、

意図的にトピックセンテンスの内容になっていない場合も多々ありますので、その内容に合っているものを選びましょう。選択肢は大体1つか2つ程使われないものがありますので気を付けましょう。また、不確かな時は段落を飛ばし確実に答えられるものから答えて選択肢の幅を狭め、正解率を上げましょう。

例題

List of Headings

- Evidence of innovative environment management practices

- An undisputed answer to a question about the moai

- The future of the moai statues

- A theory which supports a local belief

- The future of Easter Island

- Two opposing views about the Rapanui people

- Destruction outside the inhabitants’ control

- How the statues made a situation worse

- Diminishing food resources

【A】Easter Island, or Rapu Nui as it is known locally, is home to several hundred ancient human statues – the moai. After this remote Pacific island was settled by the Polynesians, it remained isolated for centuries. All the energy and resources that went into the moai – some of which are ten metres tall and weigh over 7,000 kilos – came from the island itself. Yet when Dutch explorers landed in 1722, they met a Stone Age culture. The moai were carved with stone tools, then transported for many kilometres, without the use of animals or wheels, to massive stone platforms. The identity of the moai builders was in doubt until well into the twentieth century. Thor Heyerdahl, the Norwegian ethnographer and adventurer, thought the statues had been created by pre-Inca peoples from Peru. Bestselling Swiss author Erich von Daniken believed they were built by stranded extraterrestrials. Modern science – linguistic, archaeological and genetic evidence – has definitively proved the moai builders were Polynesians, but not how they moved their creations. Local folklore maintains that the statues walked, while researchers have tended to assume the ancestors dragged the statues somehow, using ropes and logs.

【B】When the Europeans arrived, Rapa Nui was grassland, with only a few scrawny trees. In the 1970s and 1980s, though, researchers found pollen preserved in lake sediments, which proved the island had been covered in lush palm forests for thousands of years. Only after the Polynesians arrived did those forests disappear. US scientist Jared Diamond believes that the Rapanui people – descendants of Polynesian settlers – wrecked their own environment. They had unfortunately settled on an extremely fragile island – dry, cool, and too remote to be properly fertilised by windblown volcanic ash. When the islanders cleared the forests for firewood and farming, the forests didn’t grow back. As trees became scarce and they could no longer construct wooden canoes for fishing, they ate birds. Soil erosion decreased their crop yields. Before Europeans arrived, the Rapanui had descended into civil war and cannibalism, he maintains. The collapse of their isolated civilisation, Diamond writes, is a ’worst-case scenario for what may lie ahead of us in our own future’.

日本語訳

まずは段落の要約を行いましょう。それぞれ次のような内容が記述されています。

- 段落A:イースター島のモアイ像は、イースター島でポリネシア人によって造られたものと考えられ、引きずって動かしたとされる。

- 段落B:昔の花粉からイースター島は元々、青々とした森があったが、ヨーロッパ人が到来した時には、草で覆われ資源に乏しかった。ポリネシア人が生きるために環境破壊を行ったと言う学者もいる。

段落A

イースター島、あるいは現地でラパ・ヌイとして知られているこの島には、数百に及ぶ古代の人像、モアイがある。この辺境の太平洋の島にポリネシア人が移り住んだ後、何世紀もの間、この島は周囲から隔絶された状態が続いた。モアイには高さ10メートル、重量7,000キロに達するものがあるが、モアイに注がれたエネルギーと資源は全て、この島自体から生み出されたものである。しかし、1722年にオランダ人の探検家たちが上陸したとき、遭遇したのは石器時代の文化だった。モアイは石器で彫られ、次いで巨大な石台へと、動物や車輪を使うことなく何キロも移送された。モアイを作った人々が誰だったのかは、20世紀になってしばらくするまではっきりしたことはわからなかった。ノルウェーの民族誌学者であり冒険家でもあるトール・ヘイエルダールは、インカ帝国以前のペルーから来た人々により石像が作られたと考えた。スイスのベストセラー作家、エーリッヒ・フォン・デ二ケンは、漂着した宇宙人によって石像が作られたと信じていた。が、現代科学は、言語学的、考古学的、遺伝学的証拠からモアイの建造者はポリネシア人であると明確に証明している。しかし創った石像をどのようにしてポリネシア人が動かしたかは、これらの証拠も明らかにしてはいない。現地の民間伝承によれば石像は歩いたというが、研究者の間では、(現地人の)祖先がロープや丸太を使い、石像を何らかの方法で引きずって動かしたとする考えが主流だ。

段落B

ヨーロッパ人がやって来たとき、ラパ・ヌイは草原となっており、発育の悪い木々が少数あるに過ぎなかった。しかし、1970年代、1980年代に研究者らは湖の堆積物の中に残っていた花粉を見出し、これにより、この島は何千年もの間、青々とした椰子の森におおわれていたことが証明された。ポリネシア人が来た後になって、椰子の森は姿を消したのである。米国の科学者、ジャレド・ダイヤモンドはラパヌイの人々(ポリネシア人移住者の子孫)が自らの環境を破壊したと考えている。彼らが移住したのは、運悪く、極端に脆弱な環境を有する島で、乾燥し、涼しく、火山灰が風で運ばれて手ごろな肥料となるには遠すぎた。島民が薪と農耕のために森を切り払うと、森はまた元に戻ることはなかった。木の数が少なくなり、漁猟のためのカヌーをもはや造れなくなったため、島民は鳥を食糧とした。土壌の浸食で作物の収量は減少した。ヨーロッパ人が来る以前に、ラパヌイの状況は内戦や食人行為が起こるまでになってしまっていた、このようにダイヤモンドは主張する。彼らの孤立した文明の崩壊は、「我々自身の未来に横たわっている可能性の中でも最悪のシナリオ」である、と彼は記している。

各選択肢

- 革新的な環境管理が実践された証拠

- モアイについての疑問に対する、異論の余地のない解答

- モアイ像の未来

- 現地で信じられていることを支持する理論

- イースター島の未来

- ラパヌイの人々に関する2つの相反する見解

- 住民の制御できない破壊現象

- いかにして石像は状況を悪化させたか

- 減少する食料資源

解答

段落A

ii An undisputed answer to a question about the moai

段落B

ix Diminishing food resources

IELTSリーディングの解き方のコツ まとめ

IELTSアカデミックモジュールのリーディング試験は、設問数が多いため、先に問題文を読んでも覚えきれず、時間のロスになってしまう可能性があるので、問題文から読み進めていきましょう。

まずは、どの段落にどんな内容が書いているかを把握し、問題に取り組みましょう。段落ごとに内容を忘れないよう、ちょっとしたメモを取ることもおすすめします。

問題文の意味を読み違えてしまうと、せっかく本文が読めていても失点につながってしまいます。設問の意味は、しっかりと理解するように気を付けましょう。設問の意味が理解できたら、その内容の関連する本文の段落に戻り、精読をしましょう。そして、正しい解答を導いていきます。

リーディングは論理的に解く